L’article principal de ce numéro, Leçons de Grèce, a pour fil conducteur la question du réformisme, c’est-à-dire la croyance en la possibilité d’éliminer des fléaux, tels que la guerre et la pauvreté sans un renversement révolutionnaire du système capitaliste.

Cette croyance s’exprime le plus souvent dans l’idée que le mouvement ouvrier doit se contenter de lutter pour des choses immédiatement réalisables – et que chaque petite victoire renforce la classe ouvrière (économiquement et politiquement), et la fait donc avancer lentement, mais sûrement, sur la voie de son émancipation. Dès lors, toute discussion sur le « but final » du mouvement – par exemple, le socialisme – devient académique.

Beaucoup de gens voient dans le réformisme une alternative réaliste et « pragmatique » à la lutte pour la révolution socialiste. C’est la promesse d’un changement sans violence et sans instabilité.

Il y a parfois des époques où ces arguments peuvent sonner juste. Lors des périodes de forte croissance du capitalisme, les patrons ont été en mesure d’accorder un certain nombre de réformes démocratiques et sociales, tout au moins dans les pays capitalistes avancés. Ce fut notamment le cas lors de la phase d’essor de la social-démocratie avant la Première Guerre mondiale, puis pendant les « Trente Glorieuses » après la Seconde Guerre mondiale.

Mais l’histoire a montré qu’il ne peut pas y avoir indéfiniment de progrès pacifique et graduel, sous le capitalisme. Des crises plongent périodiquement le système dans le marasme. Et avec le déclin du capitalisme, ces crises gagnent en longueur et en intensité.

Les crises

Le XXe siècle a révélé que le réformisme pouvait rapidement se transformer en son contraire. Dans l’entre-deux-guerres, l’Europe – berceau de la social-démocratie – a vu la prospérité céder la place au chômage de masse, à la guerre civile et, dans plusieurs pays, au fascisme.

Ayant restreint les objectifs, les méthodes et les perspectives du mouvement ouvrier aux structures du système capitaliste, les réformistes furent incapables, le moment venu, de défendre les conquêtes passées, sans parler d’en faire de nouvelles. Nombre d’entre eux apportèrent même leur appui aux guerres impérialistes et aux attaques contre les travailleurs, pour maintenir la stabilité de leurs propres Etats bourgeois.

Comme l’écrivait Trotsky en 1934 :

« Sans réformes, pas de réformisme ; sans capitalisme prospère, pas de réformes. L’aile réformiste de droite devient anti-réformiste en ce sens qu’elle aide la bourgeoisie, directement ou indirectement, à écraser les anciennes conquêtes de la classe ouvrière. » [1]

De nos jours aussi, la crise du capitalisme se manifeste dans une crise du réformisme.

Depuis la fin des Trente Glorieuses, la classe ouvrière de tous les pays a été progressivement dépouillée de ce qu’elle avait conquis. Les réformes ont laissé place aux contre-réformes. Dans les années 1940, en Grande-Bretagne, le Parti travailliste avait instauré la protection sociale « du berceau à la tombe » ; aujourd’hui, le même parti veut couper 5 milliards de livres sterling dans le budget des pensions d’invalidité.

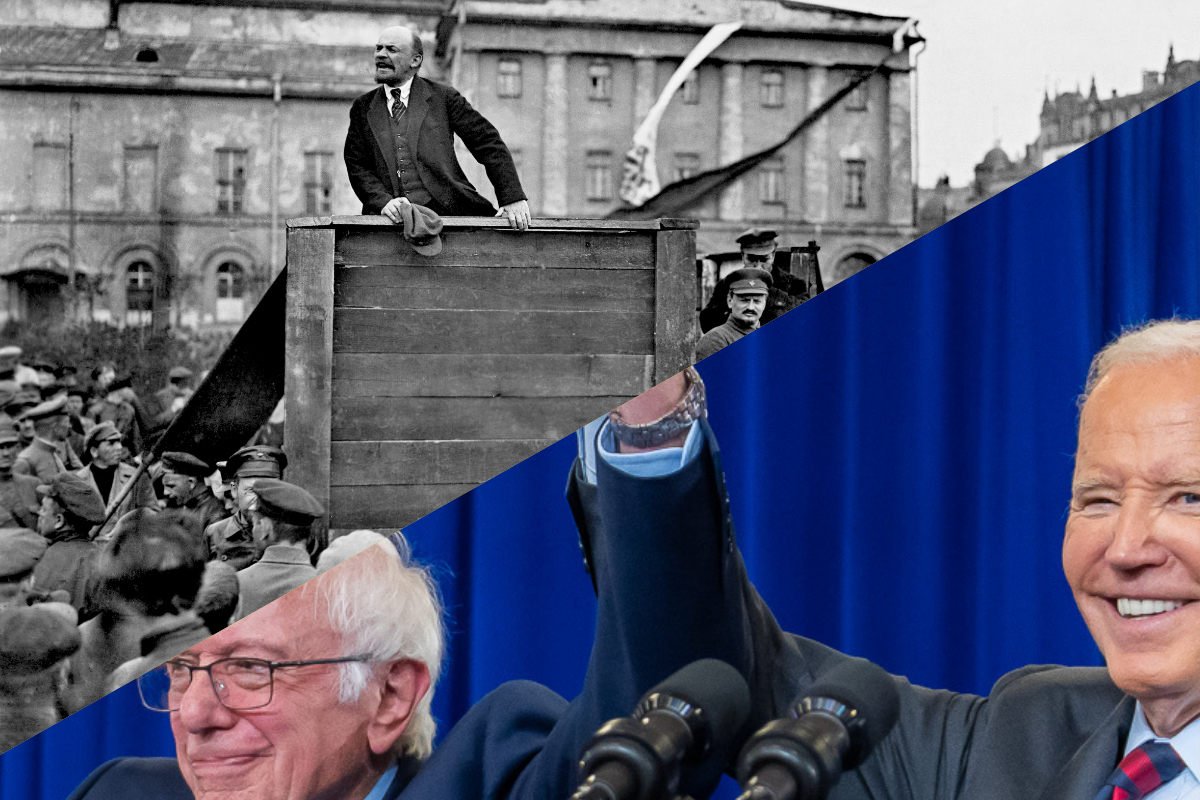

Dans la foulée de la crise de 2008, des millions de jeunes et de travailleurs se sont radicalisés vers la gauche, ce qui a nourri le développement de nouveaux mouvements à travers le monde. Syriza en Grèce, Podemos en Espagne, Corbyn en Grande-Bretagne, Mélenchon en France et Sanders aux Etats-Unis ont gagné un soutien de masse en prônant la nécessité d’un changement radical – et souvent en invoquant le « socialisme ».

Mais tous partageaient l’illusion que le capitalisme pouvait être amélioré grâce à des politiques correctes et l’intervention de l’Etat. Derrière leur rhétorique socialiste, leur objectif était de réguler le capitalisme, et non de le renverser. Ils considéraient (et considèrent toujours) l’austérité comme un « choix » motivé par l’odieuse idéologie « néolibérale », et non comme une conséquence inévitable de la crise du capitalisme.

Lorsqu’ils ont gouverné, aucun de ces mouvements n’a mis en œuvre la moindre réforme significative.

En Grèce, malgré le mandat historique qu’il avait reçu pour lutter contre l’austérité, Syriza a capitulé face aux exigences du capital financier international. Les masses grecques en ont subi les effroyables conséquences.

En Grande-Bretagne, Corbyn a capitulé aux pressions de la droite à propos de l’antisémitisme et du Brexit, ce qui a détruit son mouvement.

Au nom de la lutte « contre Trump », Sanders a soutenu tous les candidats présentés par l’establishment démocrate depuis 2016.

A chaque occasion, dès que la classe dirigeante a commencé à résister sérieusement, les dirigeants réformistes de gauche ont battu en retraite.

De ce fait, la « gauche » s’est complètement discréditée. Mais la colère sociale n’a pas disparu. Une importante fraction de la classe ouvrière s’est tournée vers des figures comme Donald Trump ou des mouvements comme Reform UK et Alternative für Deutschland, dans l’espoir d’y trouver une issue à la crise.

Trahison

Pourquoi est-ce arrivé ? On peut y répondre en citant Trotsky :

« Quiconque s’incline devant le fait accompli n’est guère capable de préparer l’avenir ». [2]

La conception du monde de tous les réformistes se caractérise par un empirisme grossier. Les réformistes se targuent d’être des gens « pragmatiques ». Ils se basent sur quelques « faits » immédiats et en déduisent toute leur stratégie.

La propriété et le contrôle de l’économie par la classe capitaliste sont des faits indéniables, de même que l’existence et la puissance de l’Etat bourgeois. Dans les soi-disant « démocraties libérales », le vote des lois au Parlement, le suffrage universel et la présence de syndicats sont autant de faits de la vie quotidienne.

La plupart des réformistes reconnaissent tous ces faits, ainsi que l’existence de la classe ouvrière. Mais les réformistes rejettent – comme « utopique » – l’idée que la classe ouvrière pourrait remplacer l’Etat bourgeois et diriger elle-même la société. Pourquoi ? Parce que « les faits » immédiats semblent contredire cette possibilité.

En fin de compte, l’Etat bourgeois devient « l’Etat » en général ; la démocratie bourgeoise devient « la démocratie » en général ; les rapports de production capitalistes deviennent « l’économie » en général ; les principes idéologiques de la classe dirigeante et son code moral deviennent « les valeurs » et « la morale » en général.

En somme, pour les réformistes, l’ordre capitaliste est l’ordre tout court – le seul ordre qui existe et qui puisse exister. Par conséquent, ils rejettent tout ce qui pourrait menacer de renverser cet ordre.

C’est pourquoi les dirigeants réformistes craignent souvent les mouvements qu’ils déclenchent eux-mêmes. A leurs yeux, la classe ouvrière n’est pas une force révolutionnaire qu’il faut mobiliser pour renverser l’ordre établi, mais une masse qu’il faut « représenter ». Les mobilisations de masse et les grèves ne seraient rien de plus que des moyens de pression dans le cadre de négociations perpétuelles avec le patronat.

Dès que les fondements du système sont menacés, les réformistes paniquent et battent en retraite. Avec de tels dirigeants, la classe ouvrière ne peut connaître que des défaites, à notre époque.

Sectarisme

Après avoir étudié scientifiquement l’histoire de la lutte des classes, le marxisme en a conclu que les maux du capitalisme ne pourraient disparaître qu’avec le renversement de ce système par la classe ouvrière.

Le premier devoir des communistes est donc de lutter pour l’indépendance de classe du mouvement ouvrier. Cela implique de rejeter et de dénoncer toutes les tentatives de lier le mouvement au système capitaliste et à ses institutions, comme l’Etat bourgeois. Telle est, disait Trotsky, « la première lettre de l’alphabet du communisme ».

Mais même un enfant de six ans sait qu’il n’y a pas qu’une seule lettre dans l’alphabet. En l’occurrence, il faut faire la différence entre le réformisme des dirigeants du mouvement ouvrier, d’un côté, et l’aspiration des travailleurs eux-mêmes à obtenir des réformes, de l’autre.

Il est vrai que, souvent, les deux coïncident : les réformistes promettent des réformes et les travailleurs suivent leur direction dans l’espoir d’obtenir des améliorations tangibles. Certains « marxistes » sont tentés de rejeter ces « illusions réformistes » des masses. Ils tentent d’expliquer aux travailleurs qu’ils sont dans l’erreur, que leurs dirigeants vont les trahir, qu’ils ne devraient pas perdre leur temps à voter pour des politiciens réformistes.

Tout ceci est très vrai dans l’absolu. Après tout, cela s’appuie sur une vérité profonde : en temps de crise du capitalisme, le réformisme est incapable d’obtenir les réformes que réclament les masses. Mais cette méthode est tellement abstraite qu’elle en devient fausse et contre-productive.

Se contenter de faire la leçon à la classe ouvrière sur la nécessité de renverser le capitalisme, sans lier cette vérité générale aux revendications concrètes du mouvement vivant, est caractéristique du sectarisme. Comme l’expliquait Trotsky :

« Le sectaire considère la vie de la société comme une grande école, dans laquelle il est le professeur. Il pense que la classe ouvrière doit abandonner ses problèmes secondaires et s’assembler en rangs solides autour de sa chaire. Alors la tâche sera réalisée. » [3]

La conscience

Il ne suffit pas d’affirmer que les travailleurs doivent devenir révolutionnaires : il faut comprendre comment se développe réellement la conscience révolutionnaire. C’est un processus dialectique : il se manifeste par des bonds spectaculaires, qui sont déterminés par la lutte pour transformer la société – et non par la théorie.

C’est particulièrement le cas en temps de crise, quand le capitalisme ne peut plus concéder la moindre réforme.

En 1922, l’Internationale Communiste soulignait que :

« Dans les circonstances générales dans lesquelles le mouvement ouvrier se trouve actuellement, toute intervention de masse sérieuse, même lorsqu’elle commence par des mots d’ordre partiels, mettra inévitablement à l’ordre du jour des questions les plus générales et fondamentales de la révolution. » [4]

Quatre ans plus tard, plus de trois millions d’ouvriers britanniques commençaient une grève générale sur le mot d’ordre : « Pas un centime de moins, pas une minute de plus ». Cette lutte défensive contre les attaques du patronat se transforma en un affrontement direct entre la classe ouvrière et toute la puissance de l’Etat britannique. Les travailleurs auraient pu prendre le pouvoir.

De nos jours, de tels bonds sont possibles aux quatre coins du monde. Gustavo Petro, le premier président de gauche en Colombie, a recueilli des millions de voix en promettant une série de réformes des conditions de travail, du système de santé, des retraites, etc.

Petro a déclaré qu’il voulait un « capitalisme à visage humain » en Colombie – et non le socialisme. Malgré cela, des millions de travailleurs soutiennent son gouvernement et son programme de réformes, car ils y voient une tentative d’améliorer leurs conditions de vie.

Le problème, c’est que le capitalisme colombien est incapable de répondre à leurs besoins. Aussi la classe dirigeante a-t-elle engagé une résistance acharnée dans les médias, au Congrès et dans les tribunaux, dans le but d’empêcher la mise en œuvre des réformes.

Lorsque Petro a appelé à des mobilisations de masse pour soutenir la consulta popular, un référendum sur plusieurs réformes, il n’avait pas l’intention d’aller au-delà des limites de la démocratie bourgeoise. Il espérait que la pression des masses forcerait la classe dirigeante à rechercher un compromis. Mais les intentions de Petro ne coïncidaient pas forcément avec celles des jeunes et des travailleurs.

Inspiré par l’appel de Petro, le mouvement s’est organisé en assemblées populaires, les cabildos. Les couches les plus combatives, dans ces assemblées, ont commencé à appeler à une grève générale illimitée (Paro Nacional), comme lors du mouvement insurrectionnel qui a vaincu le gouvernement de droite d’Ivan Duque, en 2021.

Craignant le potentiel d’un mouvement révolutionnaire de masse, la classe dirigeante colombienne a opéré une retraite temporaire, et a permis au projet de réformes de Petro d’être adopté au Congrès, en juin. Mais avec l’approfondissement de la crise en Colombie, les manœuvres de la classe dirigeante se poursuivront, et la radicalisation des masses pourrait rapidement s’intensifier – jusqu’à entrer en collision avec les limites du réformisme de Petro.

Il y a des moments, dans la lutte des classes, où les travailleurs disent : « nous ne reculerons pas ! ». Lénine soulignait que c’était l’une des conditions essentielles pour une révolution. La Grèce a connu un épisode de ce type en 2015.

Lorsque le gouvernement de Syriza a convoqué un référendum sur le plan d’austérité exigé par les créanciers du pays, toutes les revendications des masses grecques se sont concentrées en un seul mot : « Oxi ! » (Non !).

Les dirigeants de Syriza avaient conçu ce référendum comme un simple moyen de renforcer leur position dans les négociations. Mais cela a soulevé les masses et déclenché un mouvement qui aurait pu rompre complètement avec le capitalisme et déclencher une vague révolutionnaire en Europe.

C’est précisément dans de tels moments que la question de la direction devient décisive.

En Grèce comme ailleurs, une direction réformiste ne permet pas d’aller de l’avant. La contradiction entre les paroles et les actes des réformistes atteint des niveaux insoutenables – et le mouvement entre en crise.

Le rôle des communistes

Lorsque la radicalisation des masses atteint de hauts niveaux, comment se fait-il qu’elles ne se débarrassent pas de leurs dirigeants réformistes afin de prendre le pouvoir elles-mêmes ?

Si les travailleurs pouvaient ainsi improviser une direction révolutionnaire, il n’y aurait pas besoin d’un parti révolutionnaire, et nous vivrions déjà sous le socialisme, sans doute.

Le rôle du parti révolutionnaire n’est pas d’opposer la révolution aux réformes, mais de bâtir un pont entre les deux. Comme l’expliquait Rosa Luxemburg dans son livre Réforme sociale ou révolution : « Entre la réforme sociale et la révolution, [le marxisme] voit un lien indissoluble. »

Pour passer de la parole aux actes, le parti doit d’abord gagner la confiance de la majorité de la classe ouvrière. Des questions de tactique découlent donc des questions de stratégie.

Les communistes doivent apprendre à regarder le monde du point de vue de la classe ouvrière. Nous devons partir de la conscience des masses telle qu’elle est aujourd’hui, avec toutes ses illusions – dans les dirigeants réformistes, les revendications démocratiques, la question nationale, etc. – et les lier à la nécessité, pour la classe ouvrière, de contrôler la société.

Si les communistes estiment que les masses ont de mauvaises revendications et de mauvais dirigeants, il faut le leur dire. Mais pas en leur faisant la leçon depuis le bas-côté de leur route. Nous devons d’abord démontrer que nous sommes prêts à nous battre à leurs côtés, quel que soit le terrain sur lequel elles ont choisi de lutter.

Telle était l’attitude de Marx et Engels. Telle était aussi celle de Trotsky, qui l’a défendue toute sa vie, en particulier dans le Programme de transition. C’est cette même approche qui a permis au Parti bolchevik de mener à bien la plus grande révolution de l’histoire, en octobre 1917.

Au printemps 1917, la majorité des travailleurs accordaient leur confiance à des partis réformistes tels que les mencheviks. Au lieu de demander aux travailleurs de s’en détourner, Lénine affirma que ces partis devaient prendre le pouvoir et rejeter toute collaboration avec la classe dirigeante et ses agents. Ce fut très efficace, car c’était exactement ce que voulaient la plupart des travailleurs. Et cela démontra dans la pratique que les réformistes étaient incapables de satisfaire les revendications ouvrières.

De même, l’Assemblée constituante et la distribution des terres aux paysans, pour lesquelles les bolcheviks firent campagne, n’étaient pas des revendications socialistes. Il s’agissait de revendications émanant directement des masses. Mais les bolcheviks leur donnèrent un caractère révolutionnaire, transitoire, en expliquant que, pour satisfaire ces revendications, les ouvriers et les paysans devaient prendre le pouvoir à travers leurs soviets (conseils) et les mettre en œuvre eux-mêmes.

Lénine conseillait aux bolcheviks d’« expliquer patiemment ». Les masses purent ainsi tirer leurs propres conclusions, et se tournèrent finalement vers les bolcheviks, qu’elles considéraient comme le seul parti capable d’accomplir les réformes pour lesquelles elles se battaient. Sans cela, la révolution d’Octobre n’aurait jamais eu lieu.

Notre tâche

La période qui vient sera riche en opportunités pour les communistes révolutionnaires, mais elle nous soumettra aussi à de rudes épreuves.

Si nous ne parvenons pas à rallier les travailleurs et les jeunes les plus avancés sous notre bannière, toutes nos prétentions à devenir l’alternative révolutionnaire aux directions actuelles resteront vaines. Aujourd’hui, la lutte contre le réformisme consiste à lutter contre notre propre isolement.

Dans les pays où les communistes révolutionnaires commencent tout juste à s’organiser, la conquête de l’avant-garde ouvrière est encore une tâche lointaine. Mais même là, nous devons former de bons cadres marxistes, de véritables communistes, capables non seulement de pointer les erreurs des dirigeants ouvriers, mais aussi de comprendre l’état d’esprit des travailleurs eux-mêmes. C’est seulement ainsi que nous pourrons affermir les forces du communisme à l’échelle mondiale.

La compréhension des rapports entre la lutte pour les réformes, le réformisme et la révolution est la pierre angulaire de toute tendance révolutionnaire. Ceux qui n’y parviennent pas pourront jouer – au mieux – le rôle d’une association de propagande communiste, mais jamais celui de parti de la révolution prolétarienne.

Telle est notre tâche. Si nous voulons l’accomplir, nous devons assimiler les leçons du passé.

[1] Léon Trotsky, « Encore une fois sur le centrisme » in Œuvres, Tome 3, p. 288.

[2] Léon Trotsky, La Révolution trahie.

[3] Léon Trotsky, « Sectarisme, centrisme et la IVe Internationale » in Œuvres, Tome 7, p. 36.

[4] Comité Exécutif de l’Internationale Communiste, Thèses sur le front ouvrier unique, décembre 1921.